易游娱乐城- YY易游体育官方网站- 体育APP活动预告(上海)|解民倒悬:抗战烽火中的徐熙春、徐传贤父子——纪念世界反法西斯战争80周年暨“一个家族的百年回望”画展

易游体育,易游体育官网,易游体育平台,YY易游,YY易游体育官网,易游体育网址,易游体育入口,易游体育注册,易游体育下载,易游体育app,易游体育app下载,易游app,易游官方网站,易游娱乐2025年9月18日(周四),上海市青浦档案馆将举办以“解民倒悬·烽火中的徐氏父子”为主题的纪念世界反法西斯战争80周年暨“一个家族的百年回望”画展活动。 本次活动将以徐氏家族传记为蓝本进行展开,活动流程中的主题画展、主题朗诵、主题研讨会皆以“一个上海家族的百年回望”系列——《遇见徐熙春:在江南与上海之间》《寻找徐传贤:从上海到北京》《归来徐家良:贵州到上海有多远》为核心进行。同时,本次活动除了展现徐熙春、徐传贤父子作为普通人在世界反法西斯战争(中国主要为抗日战争)中所做出的贡献,还将推出“一个家族的百年回望”画展第二辑——徐传贤文献式画展,并特别邀请嘉宾——画作主创人员、徐氏家族传记作者等以及徐氏家族后人出席,如画家李斌、复旦大学教授李天纲、上海师范大学博士陆轶隽以及徐氏家族第三代徐家良、第四代徐建新等。

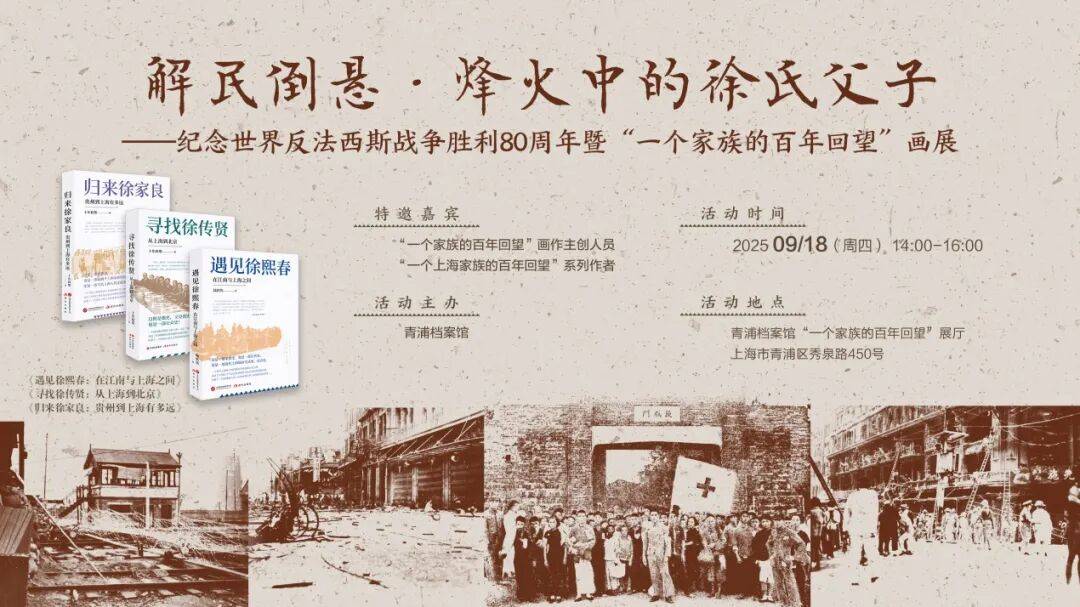

▲ “解民倒悬·烽火中的徐氏父子”——纪念世界反法西斯战争80周年暨“一个家族的百年回望”画展活动海报(时间:2025年9月18日下午14点,地点:上海青浦档案馆)

作为本次活动的基础,在上海青浦徐氏家族的传记作品——“一个上海家族的百年回望” 系列中,《遇见徐熙春:在江南与上海之间》呈现的是徐熙春作为一代商人慈善家的创业故事,《寻找徐传贤:从上海到北京》呈现的是徐传贤作为一位现代职业邮政人的一生,《归来徐家良:贵州到上海有多远》则呈现的是作为一位当代儿科医生的医学之路。在徐熙春、徐传贤、徐家良祖孙三代人的人生故事里,他们的人生无疑都与其所处的时代紧密相连并体现了时代的历史特点,更为关键的是作为经历过抗战烽火他们的身上都有着不同的抗战记忆和影响。其中,徐熙春生于1885 年,徐传贤生于1908年,徐家良生于1932年,可以说他们祖孙三代都亲历了整个抗战时期,除了孙辈的徐家良当时还是孩童,祖父辈的徐熙春和父辈的徐传贤都身体力行地参与了支援抗战的工作,如徐熙春带领青浦红十字会在战争中全面参与了伤员抢救、难民救护、难民疏散、掩埋尸首等工作,徐传贤则被中华邮政总局派驻越南海防、缅甸腊戍领导和主持邮政业务以确保抗战大后方邮路的畅通。

▲“一个上海家族的百年回望” 系列:《遇见徐熙春:在江南与上海之间》(陆轶隽)、《寻找徐传贤:从上海到北京》(十年砍柴)、《归来徐家良:贵州到上海有多远》(十年砍柴)

徐熙春:以红十字为桥梁支援抗战,全面参与战争期间青浦的救护助难和防疫工作

徐熙春, 1898 年到上海德隆彰烟号做学徒开始在商界打拼,1915年开设信孚泰皮丝烟号,1924年创建中国红十字会青浦分会并于次年被选举为会长(直至1953年卸任),1928年成立美新印刷公司(1956年参加“公私合营”,于1958年并入上海油墨厂)和募款整治青浦县县前河,1930年作为分会代表出席中国红十字会第三次全国代表大会,1937年出任青浦县救护委员会主任,1938年登报声明严正拒绝参加日伪“维持会”,1948年创建青浦红十字会医院(今复旦大学附属中山医院青浦分院),1965年病逝于瑞金医院,享年80岁。

徐熙春作为一代商人慈善家,一生从事的经商事业与慈善公义互相关联、互相促进,以“经商—行善”的商善互动模式始终支持着慈善公义事业的发展。徐熙春以红十字会切入进入慈善公义事业,不仅创建了青浦红十字会,还创建了青浦红十字会医院,完成了从家族慈善到现代公义的社会化转变。从1924年创立青浦红十字会以来,徐熙春先后带领青浦红十字会参加过四次战争救护助难工作,不管是“齐卢战争”、北伐战争,还是第一次淞沪抗战(“一·二八”事变)、第二次淞沪抗战(“八一三”事变),都不遗余力地为红十字事业争相奔走、身体力行,处处彰显着人道主义的光芒,为抗战的胜利和国际红十字事业做出了应尽的贡献。

在《遇见徐熙春:在江南与上海之间》中,作者陆轶隽以两次淞沪抗战中的救护为例呈现了徐熙春带领的青浦红十字会在抗战中的细节工作,充分彰显了青浦红十字会的现代专业性和人道主义精神:

1932年1月28日,日本海军陆战队登陆位于上海北部的吴淞口,并向驻防闸北一带的国民革命军第十九路军等部发起进攻,史称“一·二八”事变。随着战事的不断推进,至2月中旬前后,十九路军后撤,使位于上海西北部的嘉定县真如、南翔以及北部的宝山县大场等镇成为中日双方正面交锋的战场。因此,来自嘉定、宝山二县的居民纷纷出逃,当时局势尚稳、路途较近的青浦县城成为他们的主要目的地之一。一时间,青浦县城内从上述区域涌入的难民数量达到5000余人,再次出现难民人数远多于县城常住人口数的局面。

1932年2月6日,青浦红十字会召开职员会议,会议决定由青浦红十字会出面,负责难民的救助与疏散工作,并参加青浦县政府创办的照料战区难民处的经办事务。2月9日开始,青浦红十字会再次组织救护队,派出工作人员护送50余名前来青浦避难的难民前往苏州避难。2月17日,青浦红十字会接送70余名青浦籍难民返乡。从3月14日起,青浦红十字会开始疏散来自嘉定、南翔等地的400余名难民到上海。3月15日,青浦红十字会运送200余名难民前往松江收容所。3月16日、18日,青浦红十字会再分两批将1100余名嘉定、宝山等地难民往上海。

由于战事爆发之时恰逢棉籽播种的时节,战事爆发导致青浦与外界之间交通阻塞,令棉籽无法大量运往青浦县内,加之前一年青浦地区遭遇水灾导致棉花绝收,让县内的棉籽供应更为紧张,从而让棉农无法正常开展播种工作。因此,他们想到向青浦红十字会求助,希望红十字会能协调运送棉籽并分发,以解他们的燃眉之急。徐熙春收到求助后,利用在上海经商时积累的人脉,与中华棉业公会华商纱厂联合会取得联系。4月25日,徐熙春前往上海从该会募得300担棉籽,并于次日装船运回青浦由青浦县兵灾救济会派员向县内棉农分发。随后,青浦红十字会再度筹资向县内恒源棉花厂购得120担棉籽。5月,青浦红十字会又向恒源棉花厂增购200包棉籽运往青浦,通过青浦县兵灾救济会向各棉农分发。

▲青浦红十字会在“八一三”抗战中疏散难民实况(来源:中国红十字会青浦分会第四征信录,1946年,档号W-93-191,第3页)

1937年8月13日,日军在先突袭闸北横浜桥等区域的中国守军后,又重炮轰击闸北,在八字桥、江湾路、天通庵路等地向中国军队发起猛攻,史称“八·一三”淞沪抗战。这一次,前来青浦的难民数量再次多于县城居民常住人数,且由于战况的激烈程度远超前三次战事,因而妥善疏散安置这些难民的难度也大大增加。8月15日,青浦县政府各机关代表在青浦红十字会召开紧急会议,决议成立县救护委员会,并委派红十字会会长徐熙春为主任,专门负责难民收遣事宜。8月16日,青浦红十字会从清晨5时便开始难民疏散与安置工作,先行将21名难民用机器船载往苏州。为了避免让难民受饥,青浦红十字会首先进行煮粥的工作。由于青浦红十字会内使用的锅灶过小,无法满足数量如此庞大的难民之需要,因此徐熙春以红十字会的名义,向县内糟房借得一口大锅,并就地砌起灶台派人每日轮流煮粥;同时又向城内大饼店定制大饼,并逐一分发给每一位难民。

接着,青浦红十字会面对的便是更大规模难民的疏散。从8月16日至21日的六天时间内,青浦红十字会共计使用自雇船只23艘、避难者雇用船只50艘,并将上述船只分别进行编号,以大型轮船拖带数艘民船的形式,自青浦县城艮成门外出发,每日分批将难往苏州、无锡、常州、平湖、嘉兴、绍兴、杭州等周边城市。针对无法及时疏散的难民,青浦红十字会在这次救助行动中创新性地运用积极救济方式,即组织这些难民开展生产活动并给付工资,一方面既能培训这些难民一些生产技能,让他们在日后的生活中掌握一技之长以作为谋生手段,而另一方面难民生产的物资本身也成为军需物资被运往前线月上旬青浦沦陷,这一个多月的时间内,两个工作小组共计完成1009件棉背心、984双白麻战鞋、40条棉被及50条棉裤,这些物资有的交由青浦抗敌后援会转送前线,有的则由青浦红十字会工作人员直接发送。1937年9月1日,在疏散完青浦难民的工作后,徐熙春回到上海法租界永安街的“瑞大永”杂货号短暂居住一周,并积极筹募青浦红十字会的活动经费。由于徐熙春所暂居的“瑞大永”正处于华界、法租界交界处,他每天都能目睹成千上万的难民被拦阻于铁门之外且衣食无着、悲苦不堪,于是他自费购买了几筐馒头与大饼,通过铁门栏杆向无法进入铁门之内的难民分发,同时也准备了一些茶水以解他们的燃眉之急。

徐传贤出生于清末的1908年,大半生生活在纷乱的民国年代,而后又进入共和国时代,精通三门外语(英语、法语、俄语), 一生游历过诸多国家,为中国邮政事业做出了丰厚的贡献。徐传贤1924年从中法国立工学院大学一年级肄业并考入上海邮政局成为邮务员,1938年奉中华邮政总局之命赴越南海防筹备驻当地办事处并负责沟通大后方和沦陷区的邮路,1944年考取主修邮政运输和国际邮政业务的赴美留学生,1946年学成回国任上海邮政局运输股股长,1947年以中华邮政代表身份出席第二十届万国邮联大会,1949年调入邮电部并以代表身份参加中朝邮电协定谈判,1950年被任命为邮电部国际关系处副处长(兼任邮政总局联邮处处长)并多次出席万国邮联大会,1965年调任北京邮电学院(今北京邮电大学)教师,1972年在北京去世,终年64岁。

在徐传贤的邮政人生中,除了多次参加国际邮联大会以及相关的国际邮联谈判工作,尤其在“八一三”事变后坚守邮政岗位维护上海沦陷区的邮路正常运输,以及受命驻越、缅筹备华邮政局驻当地办事处并沟通邮路畅通等工作更是其中的亮点。抗战爆发后的1938年,徐传贤奉命派驻当时的法属印度支那殖民地(今越南)筹备中华邮政办事处,先后辗转越南海防、缅甸腊戍等地,经滇越铁路、滇缅公路等艰难维持大后方邮路畅通,为维系战时的中国邮路呕心沥血、忘我工作。

在《寻找徐传贤:从上海到北京》中,作者十年砍柴以“‘八一三’事变后的艰难岁月”为题,详细叙述了徐传贤在抗战期间如何以专业能力支撑中华邮政驻越、驻缅邮政业务,从而确保大后方邮路畅通的故事:

1937年8月13日爆发的第二次淞沪会战(又称“八一三”淞沪会战),中日两国军队首次交火点又是在上海闸北和虹口的交界处。

由于事先有正确的预判,这次徐传贤没有像五年前那样在战争爆发前仓皇逃出火线,而是提前和家人撤离到租界。第二次淞沪会战之惨烈也远甚于第一次淞沪抗战,交战的重点地区闸北的建筑物几乎被炸弹焚毁殆尽,徐传贤和其胞弟徐渭江所购买的新房,没住多久亦被炸毁。

“八一三”淞沪抗战开始后,徐熙春、徐传贤父子都担当着巨大的社会责任。他们除想办法保护自己的家人外,徐熙春必须做的第一件大事是领导、组织青浦红十字会参与战场救助,而徐传贤则要继续坚守在邮政局的岗位上。

“八一三”淞沪会战以后,苏州河北岸的公共租界地区,事实上已成为日本军队的占领区,与邮政大厦相邻的新亚大酒店则成为日军宪兵司令部和特务机关的驻地,中华邮政在上海的业务受到了很大的破坏。据徐传贤回忆:“我们亲身经历了亡国之惨。上海邮局即为日人控制,日本检察员任意检查邮件,撕毁邮件。开始,租界内出版的报纸大部分经过安排逃避日方检查,寄往内地。但不久引起敌人怀疑,常常手持利刃,提出质问,态度凶恶,令人发指。”

上海邮政大楼在抗战期间的前一阶段,事实上成了国民政府在沦陷区的邮政业务指挥中枢。上海从“八一三”淞沪会战开始到后来沦陷时,邮件不但没有减少,反而因战争大增。上海邮政局在淞沪抗战期间并没有因京、沪、杭铁路阻断而中断邮路,而是利用公路和水路运输邮件。“上海邮政管理局还收纳和保护了来自江苏、安徽、江西、浙江邮区的一些管理人员来上海成立办事机构,并协助这些邮区恢复邮务工作。”

1938年6月,作为上海邮局二等一级甲等邮务员的徐传贤,奉命调往中华邮政总局法属越南海防市“中华邮政驻越代表办事处”。对中华邮政总局来说,徐传贤是派往越南海防办事处最合适的人选之一。此人年届而立,年富力强,邮政业务能力强,办事稳重认真,长于交际,且法语、英语娴熟,方便与法国殖民当局官员打交道。徐传贤此番去海防,是奉命筹备沦陷区邮件到大后方的转运处。次年(1939年),转运处升格为“中华邮政驻越代表办事处”,对维护沦陷区到大后方的邮路起到了举足轻重的作用,而徐传贤是办事处早期重要的筹备人员之一。

1939年4月,“中华邮政驻越代表办事处”正式挂牌。徐传贤在其《自传》中说:“这个代表和办事处的工作,主要是把上海收寄的包裹邮件通过越南运往蒋管区(注:指国民政府统治区域),并从上海、香港运来邮运器材运往后方。我担任转运工作,负责从轮船接收物资,办理殖民主义者(注:指法国)在印度支那所控制的一套最复杂的报关手续,接洽车皮,装运物资到昆明。王以恭、张亚卿、梁沛民都是我的助手。那时,我只知道做好工作勿使经转的物资受到损失。”

1940年6月,日本政府向法国殖民当局发出最后通牒,要求其限时关闭滇越铁路,并由日军组成一个委员会对其进行监督。在滇越铁路中断后的近一年时间,徐传贤和他的同事们想尽一切办法,把滞留在越南的邮件通过公路加水运就近抢运到广西。

离开越南后,徐传贤先是奉命赴缅甸参与中华邮政在缅办事处的工作。滇越邮路中断后,中华邮政即于1940年12月初在缅甸腊戍设立邮件转运站,派云南省邮政管理局局员朱景升任腊戍站长,开辟昆明—腊戍邮路,全程七天,每日由昆明、腊戍两地对开。

1942年3月7日,缅甸首都仰光失守。4月28日,中华邮政腊戍邮件转运处撤回到云南畹町。4月29日,中国赴缅远征军亦自腊戍撤退,第二天腊戍陷落。5月1日,日军开始侵犯云南边境。5月2日,朱景升率邮车及同事向保山方向撤退,于5月5日回到昆明,而滇缅邮路亦因日军入侵中断。1943年初,徐传贤调入“陪都”重庆的中华邮政总局。